“人均百万年薪”成历史,金融业还会是新一代“小镇做题家”的首选吗?

- 职场

- 2025-04-08 14:16:04

- 8

界面新闻记者 | 杜萌 陈靖

界面新闻编辑 | 宋烨珺

“行业限薪”传闻在金融行业流传已久。近期,“部分金融央企高管的天价薪酬或将面临严格管控”、“公募公司高管和基金经理薪酬将与业绩挂钩”等说法再次尘嚣而上。

刚刚“放榜”的2024年报披露的相关数据,验证了这一行业趋势。券商人均薪酬下降趋势较此前两年有所放缓,22家可比券商2024年人均薪酬均值达50.81万元,同比增幅为1.62%。但高管薪酬总额下降趋势依旧坚定,多家券商高管薪资出现“腰斩”。

2022年7月,某券商员工的家属晒出月薪八万的工资条上热搜,这一事件也被视为推动金融行业薪酬管理制度出台的导火索。

将近三年过去了,“降本增效”、“降薪”成为金融行业的常态。当“人均百万年薪”的现象已成为历史,金融行业是否还是“小镇做题家”们的首选行业?近40万名券商基金从业者如何适应全新的行业生态?

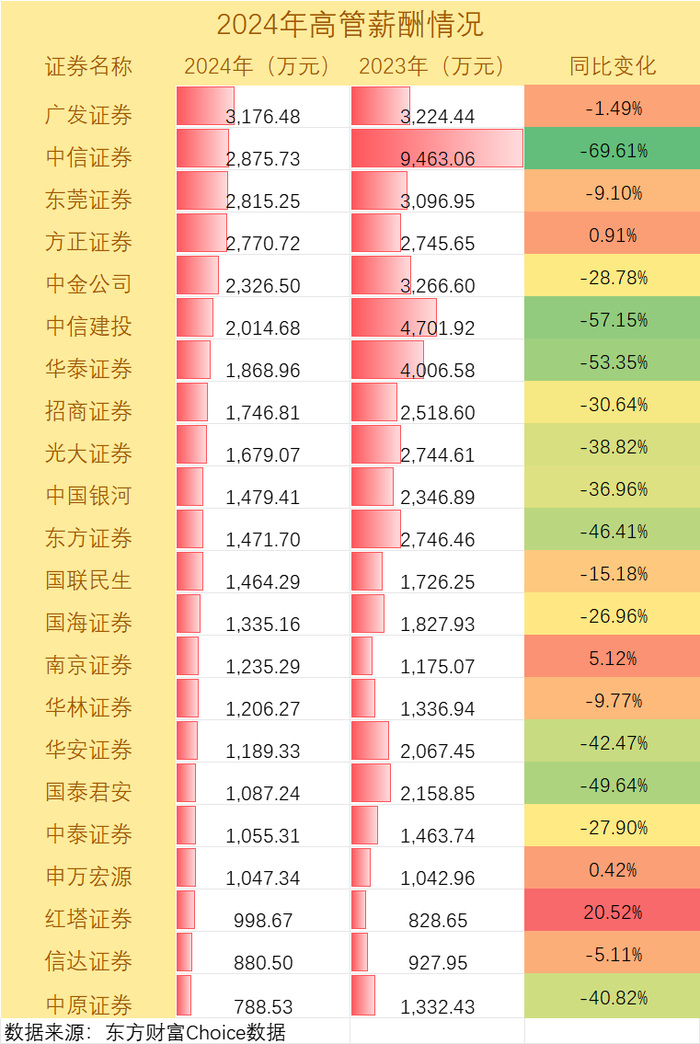

多家高管总薪酬腰斩

在已披露业绩的券商中,22家可比券商2024年人均薪酬均值达50.81万元,较2023年的50万元略有上升,增幅为1.62%。具体来看,10家券商人均薪酬出现下降,占比45.45%;其余12家券商人均薪酬有所增长,占比54.55%。高管薪酬总额下降趋势依旧坚定,多家券商的数据出现“腰斩”。

Choice金融终端显示,从2024年高管总薪酬降幅方面,中信证券(600030.SH)最高,达到了69.61%。中信建投(601066.SH)(-57.15%)、华泰证券(601688.SH)(-53.35%)、国泰君安(601211.SH)(-49.64%)、东方证券(600958.SH)(-46.41%)等各家大型券商紧随其后。

与之相反,红塔证券(601236.SH)(20.52%)、南京证券(601990.SH)(5.12%)、方正证券(601901.SH)(0.91%)、申万宏源(000166.SZ)(0.42%)的高管们总薪酬出现上涨。

截至目前,广发证券(000776.SZ)取代中信证券位于高管总薪酬榜单首位,为3,176.48万元。中信证券(2,875.73万元)、东莞证券(2,815.25万元)、方正证券(2,770.72万元)、中金公司(601995.SH)(2,326.50万元)、中信建投(2,014.68万元)均超过2000万元。

招商证券(600999.SH)、海通证券、中国银河(601881.SH)、国泰君安、申万宏源董监高薪酬分别为2518.60万元、2378.35万元、2346.89万元、2158.85万元和1042.96万元。

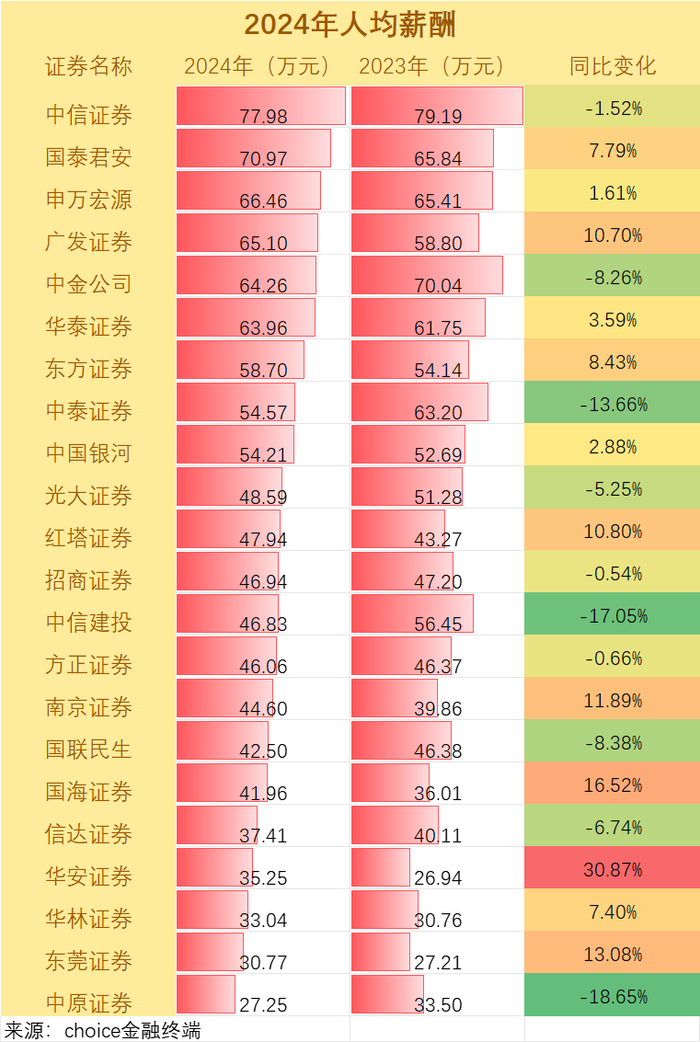

在员工平均薪酬方面,Choice金融终端显示,中信证券、国泰君安位居前两名,分别为77.98万元、70.97万元。其中,国泰君安涨薪近5万元。

人均年薪超50万元的还有申万宏源(66.46万元)、广发证券(65.10万元)、中金公司(64.26万元)、华泰证券(63.96万元)、东方证券(58.70万元)、中泰证券(600918.SH)(54.57万元)、中国银河(54.21万元)。

多家中小券商人均薪酬不足40万元,分别为信达证券(601059.SH)(37.41万元)、华安证券(600909.SH)(35.25万元)、华林证券(002945.SZ)(33.04万元)、东莞证券(30.77万元)、中原证券(601375.SH)(27.25万元)。

2024年券商人均薪酬降幅方面,中原证券最高,达到18.65%,中信建投、中泰证券、国联民生(601456.SH)、中金公司、信达证券紧随其后,降幅均超5%,这一趋势较2023年降薪最高的几家券商(30%)出现明显放缓趋势。

还有12家券商人均薪酬出现上涨,在已发布员工薪酬的券商中占比达到54.55%。其中,华安证券(30.87%)、国海证券(16.52%)、东莞证券(13.08%)、南京证券(11.89%)、红塔证券(10.80%)、广发证券(10.70%)、东方证券(8.43%)、国泰君安(7.79%)、华林证券(7.40%)涨超5%,位居前列。

券商从业人员薪酬呈现触底回升的态势,主要归因于证券行业业绩的回暖。有券商首席非银分析师告诉界面新闻:“2024年,证券行业营业收入和净利润分别实现了10%和20%的同比增长。部分券商从业人员人均薪酬的下降,主要受所在机构业绩下滑的影响。”

“此外,人员结构优化也是推动平均薪酬上升的因素之一。通过精简低效、非核心岗位及因业务调整而减少的人员配置,薪酬资源更多地向高绩效、高价值岗位倾斜,从而提升了整体薪酬水平。”他表示。

近年来,监管机构不仅密切关注证券公司的整体薪酬状况,还特别留意薪酬结构的变化。强调高管薪酬与员工薪酬之间的比例不应相差过大,并强调要确保一线从业人员的报酬公平。

对于目前传言的金融高管限薪,有中部券商网络金融部员工告诉界面新闻记者,“限薪据说已经开始了,非国央企可能晚点。一般也限不到基层头上,毕竟赚不了那么多。但钱少了是真的,行情不好加上降费,缩水是肯定的。而且奖金也要么减少要么递延,外界还总以为能赚很多,实则完全比不过互联网。”

另一头部券商从业人员对此进一步解释,“根据当前政策,券商薪酬调整已经是大势所趋,目前券商降薪有可能是头部、国资体系券商先行。”

公募薪酬调整进行中

除了券商方面的变动,公募也在调整员工平均薪酬。

自2012年国内某TOP5高校硕士毕业后,刘女士通过校招进入了某头部公募,从事合规稽查方面的工作,至今已经近13年。从刚毕业时的一个行李箱,到如今的北京户口、房子车子和孩子,她的经历,是典型的“80后”小镇做题家的拼搏路径。

“清北复交只是筛选简历的最低门槛”,刘女士还记得,当初该公募来学校开宣讲会的时候,一间100余人的小教室被挤得水泄不通,负责招聘的HR收到了几大箱的简历,最后借用了物业的手推车才搬去宾馆。最终,该公司在她们学校只招聘了3个人,招聘比例大约1:200。

“当时刚入职时是13薪+年终绩效,2015年和2019年行情好的时候,年终绩效能达到24-36个月不等。”刘女士回忆。

界面新闻记者了解到,目前公募从业人员的薪酬主要包含基本薪酬、绩效薪酬、福利津贴及中长期激励等四部分。其中,中长期激励主要包括股权激励措施和现金奖励等。至于这四部分的构成或者比例,各家公司不尽相同。

在2020年之后,随着A股迎来全面牛市,多位明星基金经理成为“顶流”。随着网络社交媒体的传播,金融行业高薪话题屡屡冲上热搜,成为舆论关注的焦点。例如,2021年初,前诺安知名基金经理蔡嵩松“年终奖预计超7000 万”的传闻引爆网络。此后的“八万哥”事件更是将整个行业薪酬话题推到了风口浪尖。

一场覆盖券商基金行业的薪酬管理改革“悄无声息”展开。

首当其冲的是公募行业金额不详的“年终大礼包”。“一般年终奖是不固定的,按照公司当年的利润来。春节前会发一半,第二年6月末再发一半。行情最好的时候,中后台岗位能拿到24-48个月不等。基金经理就更高了,他们是按照在管规模和业绩进行综合考评,具体多少我们都不清楚。”某头部公募市场部副总经理告诉界面新闻记者。

而到了2022年末,原本应该发的一半年终奖却迟迟没有到账。2023年新年伊始,多家公募开始了薪酬调整,以求“降本增效”。在优化人员配置的同时,关于公募基金经理限薪的传言开始流传。界面新闻记者了解到,对于“限薪”的金额,传言从2023年初的封顶5000万元,到1500万元,2024年初再降至350万元。

2024年4月份,有消息称已有部分央企旗下公募公司启动退薪工作,要求自2022年起年收入超出标准的退薪,而超过标准线的人群以公司高管和基金经理为主。多位业内人士透露,上述标准线在300万元左右。2024年8月份,某基金经理发朋友圈称退薪结束,方能离职。

去年下半年,大多数公募先后发放了2023年度年终奖。和此前相比,普通员工总薪酬基本上持平或微下降,高薪的前台人员、管理人员总薪酬下降较多(下降20%及以上)。

截至最新,界面新闻记者了解到,有几家公募悄悄发放了2024年的部分年终奖。“赶在春节前,发了差不多1-3个月的过节费,投研团队估计发得更多。”某公募人士告诉界面新闻记者。

“一般来说,除了公司高管、个别在管规模超百亿元的主动权益基金经理之外,年收入超300万元的员工并不多。”有资深行业观察人士表示,2024年大部分公募基金公司通过减员、控制人员编制、减少奖金支出来控制薪酬总额,但薪酬总额有一定刚性,不会像净利润一样大幅下降。

2023年7月证监会发布实施《公募基金行业费率改革工作方案》,正式启动基金行业费率改革。目前,公募公司已经从产品管理费率/托管费率、交易佣金等两个方面进行了降费。今年2月7日,中国证监会发布《关于资本市场做好金融“五篇大文章”的实施意见》,其中也提及“稳步降低公募基金行业综合费率”。

随着降费改革的不断深入,基金公司原本“旱涝保收”的管理费率大幅降低。截至3月31日,已有超60家公募披露2024年营收和净利润数据,仅有15家公募的净利润相比2023年有所增加。头部公募中,富国基金、招商基金、华安基金的净利润分别同比下滑3.47%、5.88%、2.67%。交银施罗德基金的净利润延续下滑趋势,较2023年减少26.81%。

行业管理总规模连创新高,净利润不增反降,基金行业不得不进行“降本增效”的改革。北京某公募营销部人士告诉记者,“节约每一分钱”,已经以公司红头文件的形式下达到每一位员工的手中。

“公司的打印必须刷员工的个人工牌,尽量双面打印。如果打印PPT的话,一张A4纸需要打印2-4页PPT。”华南某公募人士告诉记者。而另一家老牌公募,公司已经从2024年取消采购瓶装水,有接待的活动时,改用一次性纸杯接饮水机的温水。

还在坚守和选择离开的人们

Choice金融终端显示,2023年至2024年四季度末,券商员工总数从约20.45万人下降至20.08万人,同比减少3,690人。其中,母公司员工总数从13.93万人降至13.59万人,减少3,384人。其中中信证券、国信证券、华泰证券、广发证券减员均超过千人。

事实上,2023年以来,受A股市场震荡、新规实施、薪资政策收紧等多重因素影响,券商行业进入调整期。裁员和降薪成为常态,投行人员面临转岗、降薪或集中培训。研究所的分析师团队变动频繁,部分出现集体跳槽现象。

但人员调整最主要集中于证券经纪业务领域,证券经纪业务基层员工这两年来流失近2万人,反映出市场下行和严格的KPI考核对基层员工的影响更为显著。

公募领域亦是如此。2025年伊始,公募基金行业延续了2024年的人员高流动性态势,再次迎来基金经理离任潮。Wind数据显示,截至4月1日,已有89位基金经理在今年宣告离任,涉及55家基金公司。其中包括了宏利基金王鹏、中欧基金曹名长、建信基金周志硕、工银瑞信基金张宇帆、嘉实基金洪流等多位名将。

回顾2024年,公募基金经理离任数量创下历史新高。Wind数据显示,全年共有361位基金经理离任,较2023年增加了15.71%,且连续四年离任人数超过300位。

“年薪几百万、被公司推出来做宣传的基金经理只是极少数,大部分基金经理都是兢兢业业的,不赌赛道、通过勤奋调研在自己的能力圈内获取收益。”有公募内部人士表示。界面新闻记者看到,在某基金经理的个人微信群里,他会及时分享科技圈内的时事新闻,分享时间从早晨七点到晚上十一点不等。

虽然自己拿的是远低于“员工平均薪酬”的工资,但谈及过往,刘女士并不后悔进入金融行业。“有次在北京的高中同学聚会,来了八九个人,一聊工作,发现竟然有六个同学都在金融行业。有的考了监管系统的公务员,有的在券商评级机构,还有的在公募。这说明金融行业是我们这些‘小镇做题家’的首选,也是能扎根北京的主要原因。”

相比“中年牛马”,初入职场的“00后”年轻人已经对金融行业祛魅。悄无声息的降薪调整,成为他们离开的直接推手。

“股票研究员压力太大,要熬到基金经理基本要5-8年。再加上降薪,感觉性价比真的不如别的行业”,去年年末从上海某公募裸辞的小张说,“2021年毕业谈offer的时候是24个月的薪水+年终绩效,但去年开始降薪,并且2023年的年终绩效一直到我辞职时都还没发,就不想干了。”现在,小张在大理做“数字游民”,时不时接一些兼职维持生计。

有话要说...